Heute und Morgen

Think Harvey‘s flooding was bad? Just wait until 2100. (Scientific American 21.11.2017)

Abb. 1: Überschwemmte Straßenzüge in Houston, TX

Abb. 1: Überschwemmte Straßenzüge in Houston, TX

Nicht mit exorbitant hohen Windgeschwindigkeiten ist Hurrikan Harvey über die texanische Metropole Houston hergefallen, nein, es waren die ergiebige und nicht enden wollende Regenfälle, die die Stadt verwüsteten. Die statistische Häufigkeitsanalyse der in Houston aufgezeichneten Niederschläge zeigt es überdeutlich: Dieses Ereignis übertraf mit knapp 800 mm innerhalb von 3 Tagen alles, was diese Stadt an Starkregen in den letzten mehr als 40 Jahren über sich ergehen lassen musste, um fast das Doppelte. Es stellen sich also die Fragen:

Was ist derzeit überhaupt möglich?

Mit welchen Regenmengen muss in Zukunft schlimmstenfalls gerechnet werden?

Der durch Harvey ausgelöste Niederschlag wird als ein Jahrtausend-Ereignis eingestuft. Doch wie konnte es zu solchen Extremniederschlägen kommen? Wichtig ist, dass solch ein extrem seltenes Ereignis nur dann entstehen kann, wenn – wie in diesem Fall – mehrere ungünstige Faktoren aufeinandertreffen:

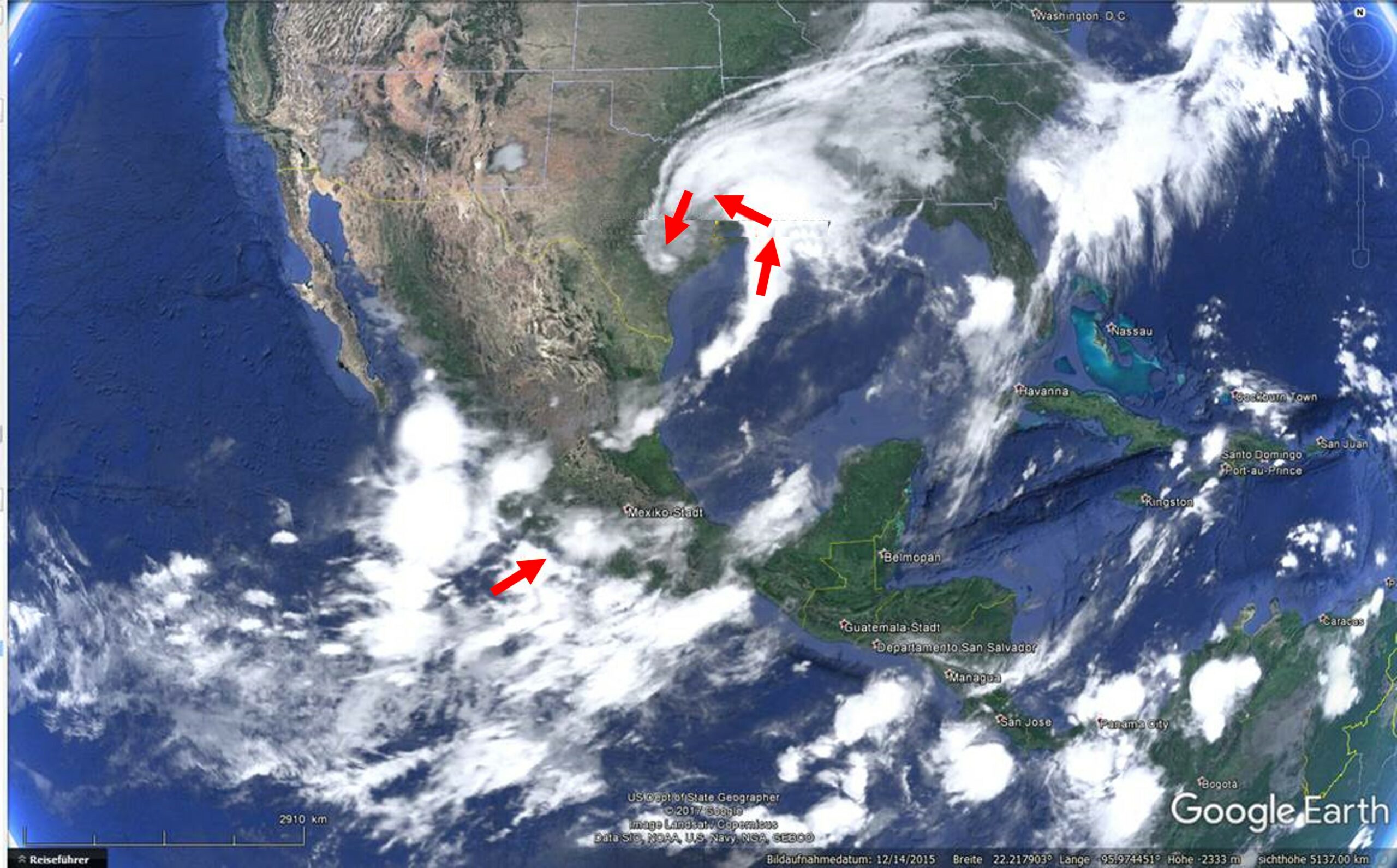

Ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet über dem nordamerikanischen Kontinent versperrte Harvey den Weg nach Norden, weshalb der Sturm stabil über der texanischen Küste liegen blieb und seine Regenmassen, wie eine Art horizontales Schaufelrad, konstant an ein und derselben Stelle ablieferte. Die südliche Hälfte des Sturmwirbels verblieb dabei unglücklicherweise genau über dem sehr warmen Wasser des Golfs von Mexiko, so dass der Hurrikan von dort über mehrere Tage hinweg einen stetigen Nachschub von warmer und feuchter Luft heranziehen konnte (Abb. 2).

Abb. 2: Wetterlage über Mittel-/Nordamerika am 25.08.2017

Abb. 2: Wetterlage über Mittel-/Nordamerika am 25.08.2017

Solche Verkettungen ungünstiger Umstände sind weder planbar noch genau berechenbar. Damit stellen sie allerdings kein analytisch einfach lösbares Problem dar, sondern sind ein Fall für statistische Überlegungen und Analysen.

Ein bisschen Theorie

In der Theorie ist die maximale Niederschlagsmenge, die über einem bestimmten Ort abregnen kann, leicht zu berechnen: Physikalischen Gesetzen zufolge ergibt sie sich direkt aus der Temperatur der Luftsäule über diesem Ort, denn je wärmer die Luft ist, umso mehr Wasser kann sie aufnehmen und folglich -theoretisch- auch direkt wieder abgeben. Klimatologen ziehen daraus den Schluss, dass der Klimawandel zu häufigeren und heftigeren Platzregen führen wird, weil wärmere Luft mehr Wasser speichern kann.

Ob an einem konkreten Punkt auf der Weltkarte die Luft das Wasser aber tatsächlich in der Menge aufnimmt und wieder abgibt, in der sie es theoretisch könnte, steht auf einem anderen Blatt, denn hierfür gibt es eine Menge Abhängigkeiten und begrenzender Faktoren:

- Die Jahresmitteltemperatur muss als begrenzender Faktor herangezogen werden, denn wo es zu kalt ist, kann die Luft nicht genügend Wasser speichern, um einen veritablen Starkregen zu produzieren.

- In Wüstengebieten ist die Luft zwar heiß genug, aber das allgemeine Wasserangebot ist dort viel zu gering, um die Luft bis zur Sättigungsgrenze zu „füttern“. Extreme Starkregen sind hier also entsprechend selten, wenn nicht sogar unmöglich.

- Ob man sich in Trockenzonen, den gemäßigten Breiten oder tropischen Regionen befindet, lässt sich sehr gut am mittleren Jahresniederschlag ablesen. Maximale Tagesniederschläge, wie sie in den südostasiatischen Monsungebieten möglich sind, wird man in Europa oder Sibirien kaum finden.

- Die Nähe zur offenen See spielt ebenfalls eine große Rolle, denn über den Ozeanen entstehen die meisten Wolken, die dann etwas weiter im Landesinnern wieder abregnen. Je mehr man sich vom Meer entfernt, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Wolken ihr Werk bereits getan haben und kaum noch etwas für einen Extremniederschlag übriggelassen haben.

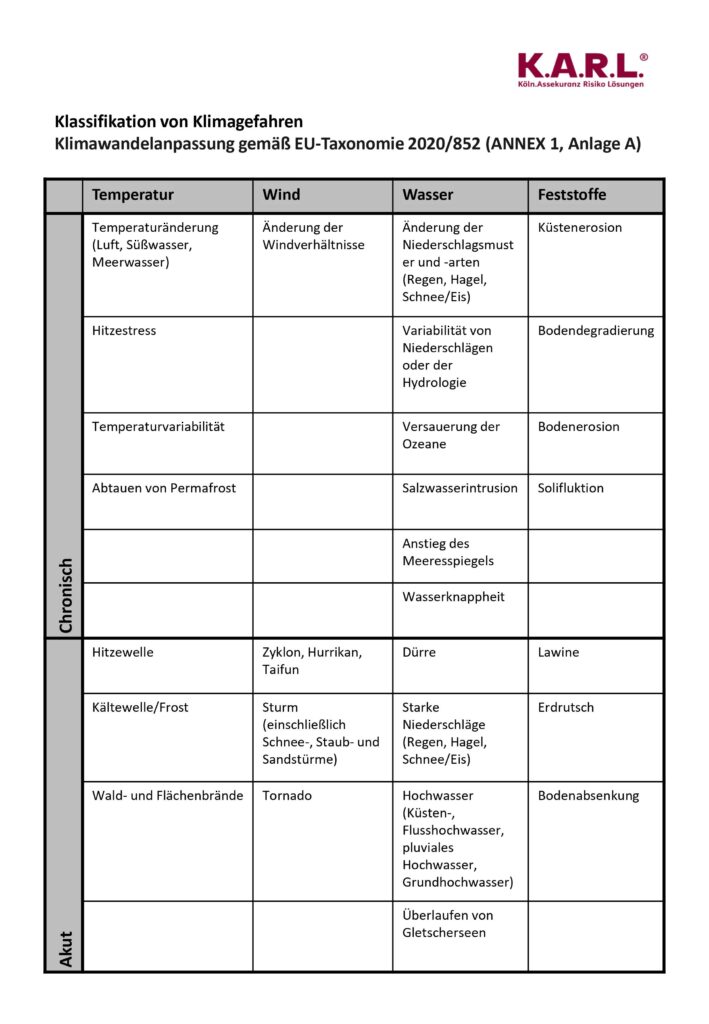

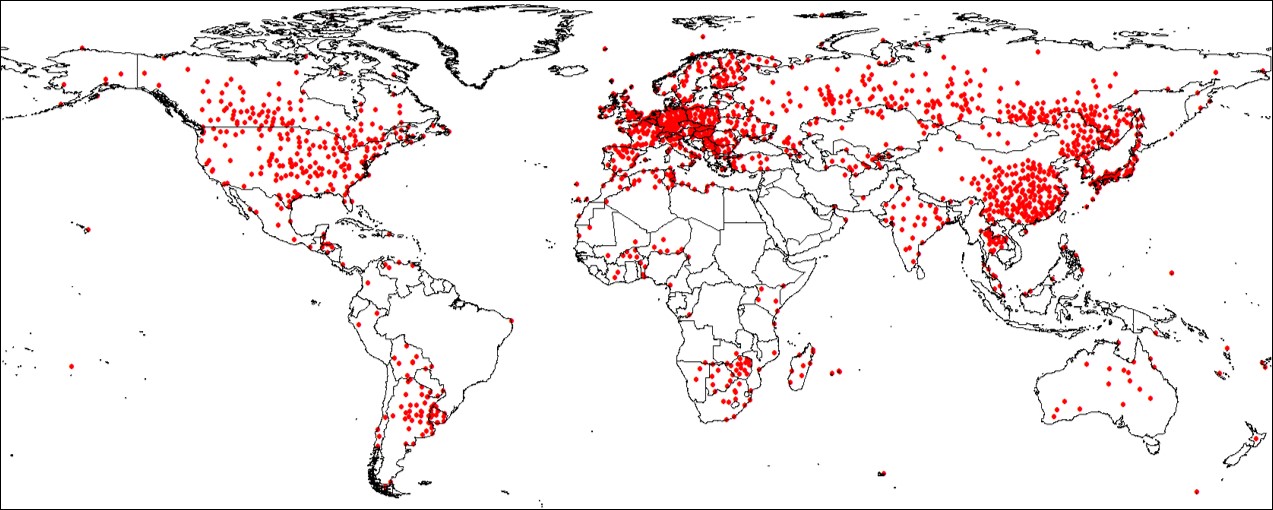

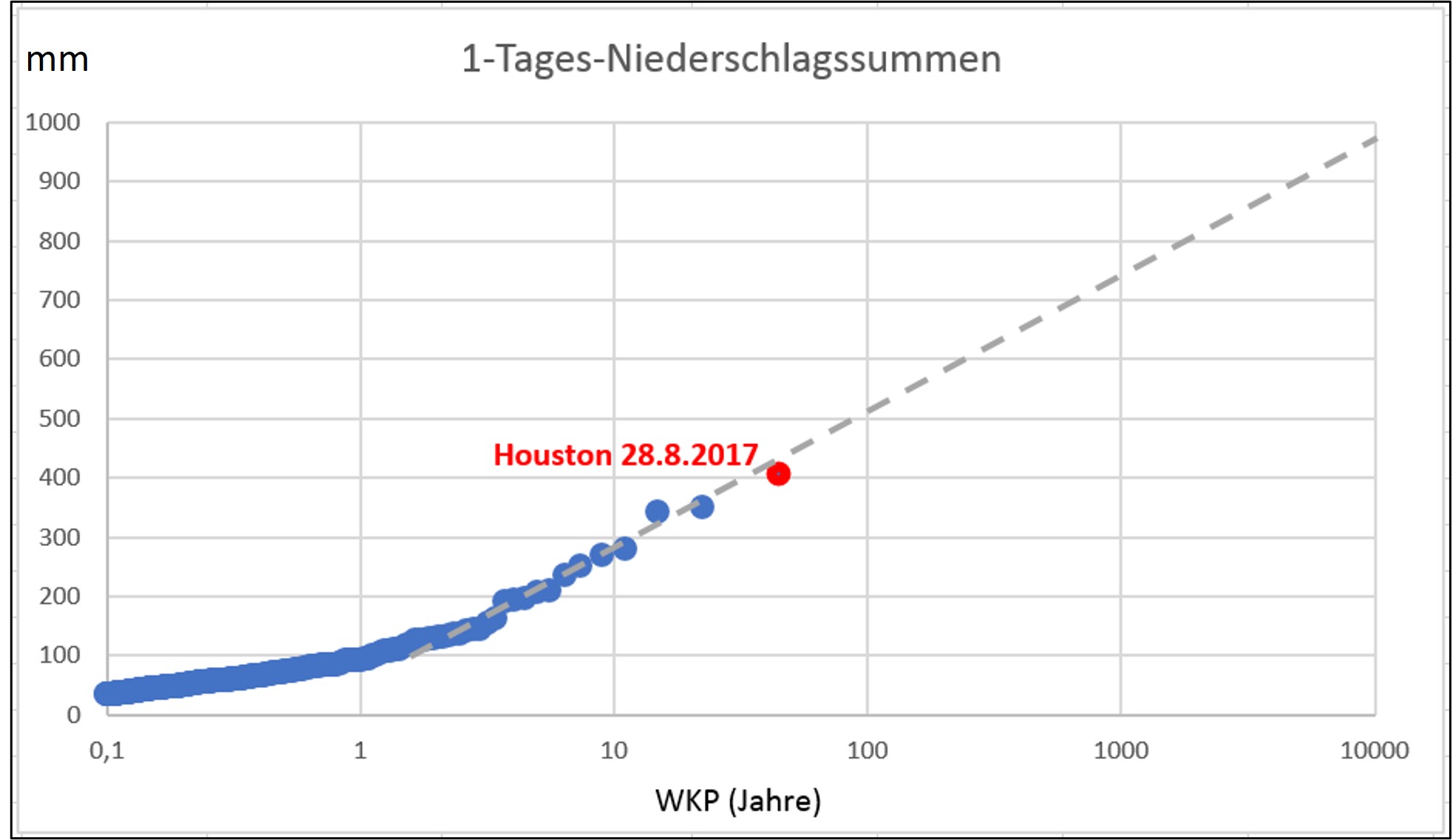

Für die in Abb. 3 dargestellten Stationen wurden statistische Häufigkeitsanalysen über die Tagesniederschläge erstellt (siehe Abb. 4). In den allermeisten Fällen lässt sich die Häufigkeitsverteilung der Niederschläge oberhalb der Wiederkehrperiode (WKP) von 1 Jahr durch eine Gerade annähern, die man – das ist ein übliches mathematisches Verfahren – dann bis zum 10.000-jährlichen Ereignis verlängern kann, um eine Vorstellung über 100-, 500- oder 1.000-jährliche Niederschlagsereignisse zu erlangen. Unter den derzeit weltweit herrschenden klimatischen Bedingungen dürfte das 10.000-jährliche Ereignis jedoch das absolute Maximum sein, von dem man im vorliegenden Zusammenhang ausgehen sollte.

Abb. 3: Karte der zur Analyse verwendeten Wetterstationen weltweit

Abb. 3: Karte der zur Analyse verwendeten Wetterstationen weltweit

Niederschlagsextreme

Die absolut trockenste Zone der Erde, die Atacama Wüste in Chile kommt im ganzen Jahr auf eine Regenmenge von 0,1-12 mm. Irgendwo im mittleren Bereich der Skala liegt Köln mit 769 mm Jahresniederschlag. Die absolute Spitze bildet Cherrapunji in Indien mit einer Jahresniederschlagsmenge von 11.439 mm. Paradoxerweise leiden die Menschen dort unter (Trink-)Wassermangel. Aufgrund der Abholzung der Wälder kann der Boden die Niederschlagsmengen nicht aufnehmen, dadurch fließt sämtliches Wasser ab und es kann sich zu wenig neues Grundwasser bilden.

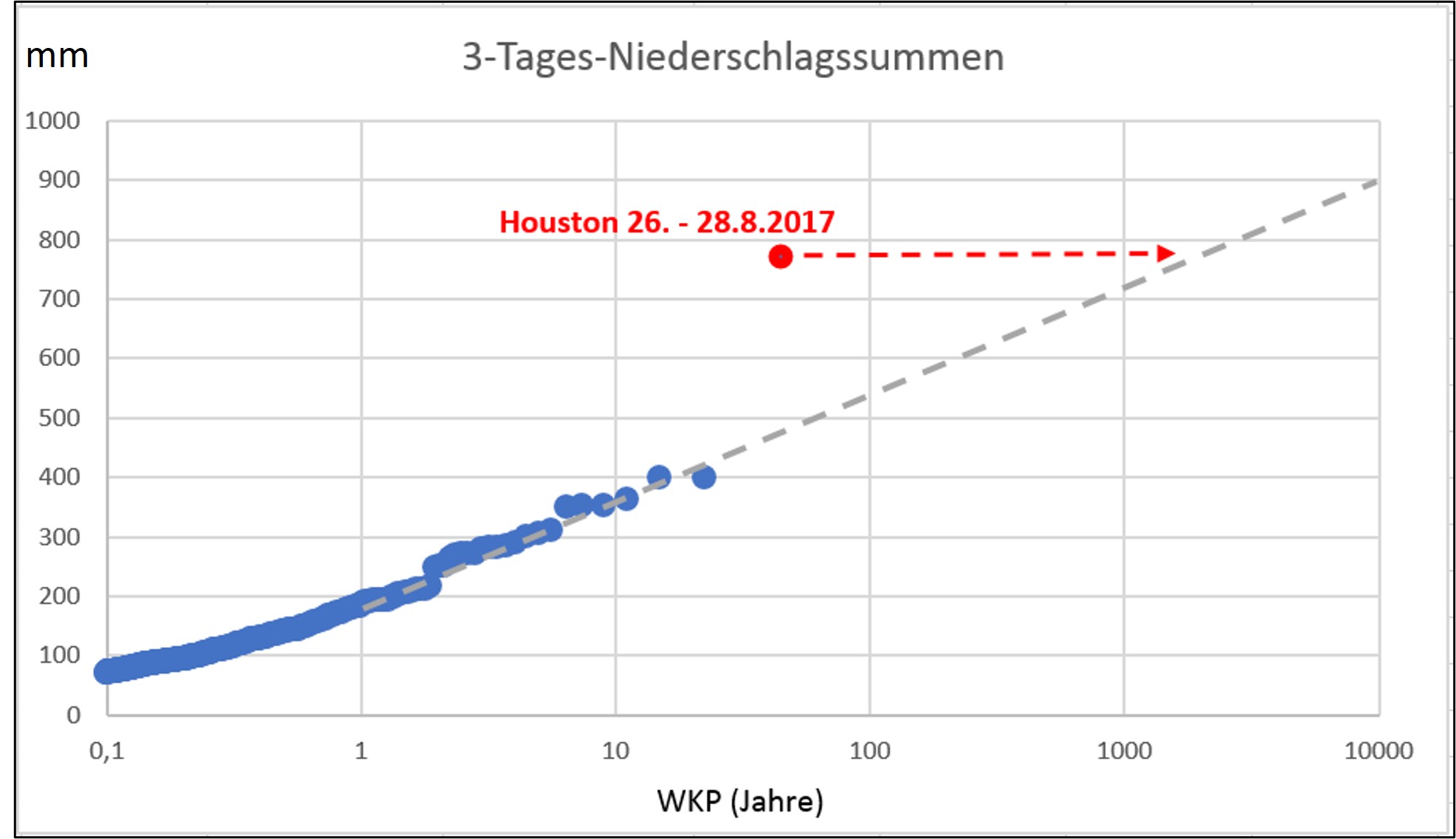

Abb. 4: Gemessene u. extrapolierte Niederschlagssummen für Houston, TX

Abb. 4: Gemessene u. extrapolierte Niederschlagssummen für Houston, TX

Wie in Abb. 4 (oberes Diagramm) zu sehen, war die Niederschlagsmenge in Houston, TX am 28. August 2017 – mit 408 mm immerhin der regenreichste Tag der letzten 44 Jahre – im Grunde genommen nichts Besonderes. Der Tag fügt sich nahtlos als 40- bis 50-jährliches Ereignis in die Häufigkeitsverteilung ein. Erst wenn man die Regenmengen dreier aufeinander folgender Tage untersucht, zeigt sich, dass hier etwas eingetreten ist, was es bisher im Raum Houston noch nicht gegeben hat: Zusammengerechnet übertrifft die Regenmenge der Tage vom 26. bis 28. August mit 792 mm alle übrigen 3-Tages-Niederschlagssummen, die bisher aufgezeichnet wurden, um fast das Doppelte (Abb. 4 unteres Diagramm). Sie würde demnach etwa einem 1.000- bis 2.000-jährlichen Ereignis entsprechen, wenn man den entsprechenden roten Punkt nach rechts auf die extrapolierte Gerade verschiebt. Es ist aber ebenfalls deutlich zu erkennen, dass – zumindest in Houston – kein sehr großer Unterschied mehr besteht zwischen den Niederschlägen, die Harvey mitgebracht hat, und dem extrapolierten 10.000-jährlichen 3-Tages-Regen von 900 mm. Beide Werte trennen nur noch etwas mehr als 100 mm Niederschlagshöhe.

Auffällig ist weiterhin, dass auch die Extrapolation der 1-Tages-Niederschlagssummen auf den Bereich um 900 bis 1.000 mm zielt. Es ist demnach durchaus denkbar, dass die Wassermassen, die sich im August 2017 auf 3 Tage verteilt haben, auch an einem einzigen Tag hätten niedergehen können.

Für die weitere Suche nach den möglichen Maximalniederschlägen wurden die extrapolierten 10.000-jährlichen Tagesniederschläge von 1.732 Messstationen als Ausgangspunkt gewählt.

Was ist derzeit überhaupt möglich?

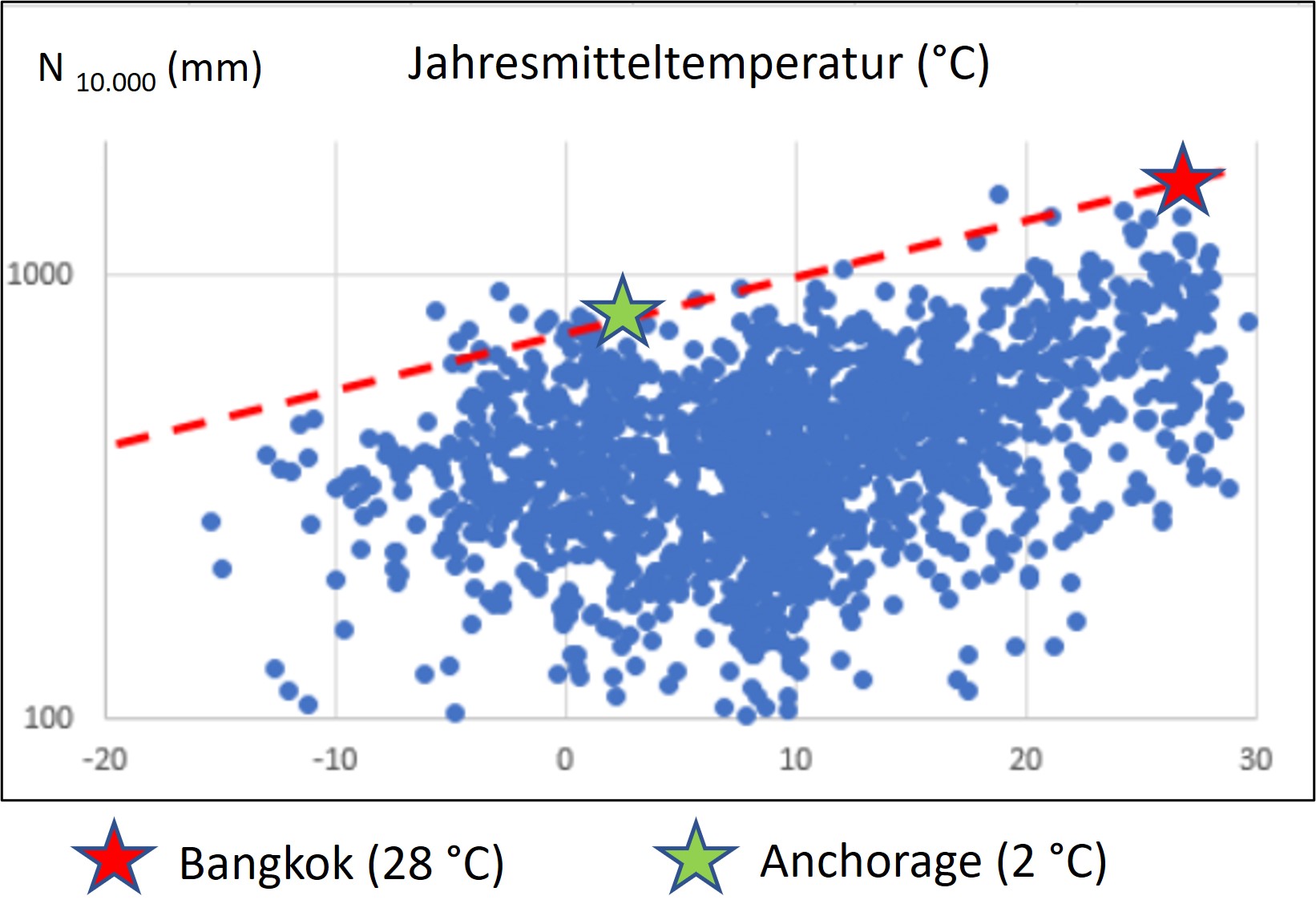

Nun kommen die oben erwähnten begrenzenden Faktoren ins Spiel. Hierzu werden die statistisch extrapolierten 10.000-jährlichen Tagesniederschläge (N10.000) in verschiedene Diagrammen gegen jeweils einen begrenzenden Faktor aufgetragen. Untersucht wurden: Jahresmitteltemperatur, Jahresniederschlag, Differenz von maximalem zu minimalem durchschnittlichem Monatsniederschlag, Blitzaktivität und die Distanz der Station zur Küste. Zwei der so entstandenen Diagramme sind in Abb. 5 exemplarisch dargestellt.

Abb. 5: Beispieldiagramme für Bangkok und Anchorage

Abb. 5: Beispieldiagramme für Bangkok und Anchorage

Es zeigte sich hierbei, dass die N10.000-Werte auf alle untersuchten Begrenzungsfaktoren erwartungsgemäß reagieren: Bei jedem Parameter wird eine Obergrenze erkennbar, die mehr als 99 Prozent der N10.000-Werte unter sich versammelt und die unter bestimmten, durch die Natur vorgegebenen Bedingungen offenbar nicht überschritten werden kann. Näher erläutern lässt sich dies anhand zweier Beispiele sowie der beiden in Abb. 5 gezeigten exemplarisch ausgewählten Parameter:

Sowohl die thailändische Metropole Bangkok als auch die Stadt Anchorage in Alaska liegen unmittelbar am Meer und müssten daher laut Abb. 5 (oben) beide mit einem maximalen N10.000-Wert von etwa 1.500 mm rechnen (ablesbar an der rot gestrichelten Kurve).

Da in Bangkok auch gleichzeitig eine Jahresmitteltemperatur von 28°C herrscht, wird dieser Wert im rechten Diagramm nicht unterboten. Der mögliche Maximalniederschlag von 1.500 mm pro Tag wird dadurch bestätigt.

Anders sieht es dagegen in der Stadt Anchorage, Alaska aus, die einerseits zwar ebenfalls direkt am Meer liegt, andererseits aber mit einer Jahresmitteltemperatur von lediglich 2°C höchstens noch einen N10.000-Wert von 750 mm zulässt. Weil sich hier außer den beiden in Abb. 5 gezeigten Faktoren noch weitere der oben genannten Parameter in ähnlicher Weise reduzierend bemerkbar machen, kommt man für Anchorage letztlich auf einen N10.000-Wert von nur 533 mm.

Das Ergebnis der Berechnungen wird in einer Weltkarte der maximal möglichen Starkniederschläge dargestellt (siehe Abb. 6). Für Houston liefert dieses statistische Modell – ohne Verwendung der real gemessenen Niederschlagsdaten – einen maximalen Niederschlagswert von knapp 1.000 mm, der ziemlich genau den in Abb. 4 gezeigten Analysen der gemessenen Daten entspricht.

Abb. 6: Karte der berechneten maximal möglichen Starkniederschläge

Abb. 6: Karte der berechneten maximal möglichen Starkniederschläge

Die in Abb. 6 dargestellten Extremniederschläge dürften allerdings in der Realität nur sehr selten erreicht werden. Das 10.000-jährliche Ereignis ist eben – definitionsgemäß – ein sehr seltenes Ereignis. Wahrscheinlich versteckt sich im ausgewerteten Datenbestand von 22.622.100 Messwerten nicht mehr als eine Handvoll tatsächlicher 10.000-jährlicher Niederschlagsereignisse. Das in Abb. 6 gezeigte Modell stellt jedoch einen wertvollen Stützpunkt dar, der die naturgemäß auf wenige Jahrzehnte begrenzten statistischen Analysen real gemessener Niederschlagsdaten in Richtung höherer Wiederkehrperioden beträchtlich erweitert. Es lässt sich damit präziser einschätzen, welche Regenmengen man an einem beliebigen Standort mit einem 100-, 500- oder 1.000-jährlichen Ereignis in Verbindung bringen muss. Insbesondere die Risiken, die sich in sturzflutgefährdeten Regionen einstellen, lassen sich auf diese Weise bedeutend genauer eingrenzen. Gleiches gilt für Regionen mit ungünstiger topografischer Lage durch begrenzte Abflussmöglichkeiten, die auch fernab von Gewässern mit Überschwemmungen durch Starkregen rechnen müssen. Entsprechend verfeinerte Analyseverfahren werden wir deshalb demnächst in K.A.R.L. zur Verfügung stellen können.

Mit welchen Regenmengen muss in Zukunft schlimmstenfalls gerechnet werden?

Die in Abb. 5 dargestellte extrapolierten N10.000-Werte sind entlang einer logarithmisch geteilten Y-Achse aufgetragen. Nur so lassen sich die identifizierten Trends mathematisch sinnvoll beschreiben. Vor dem Hintergrund des globalen Klimawandels könnte dies insbesondere bei den Parametern Jahresmitteltemperatur, Jahresniederschlag und Blitzaktivität bedenkliche Auswirkungen haben, denn schon geringfügige Veränderungen können hier zu starken Verschiebungen entlang der dargestellten Begrenzungslinie führen.

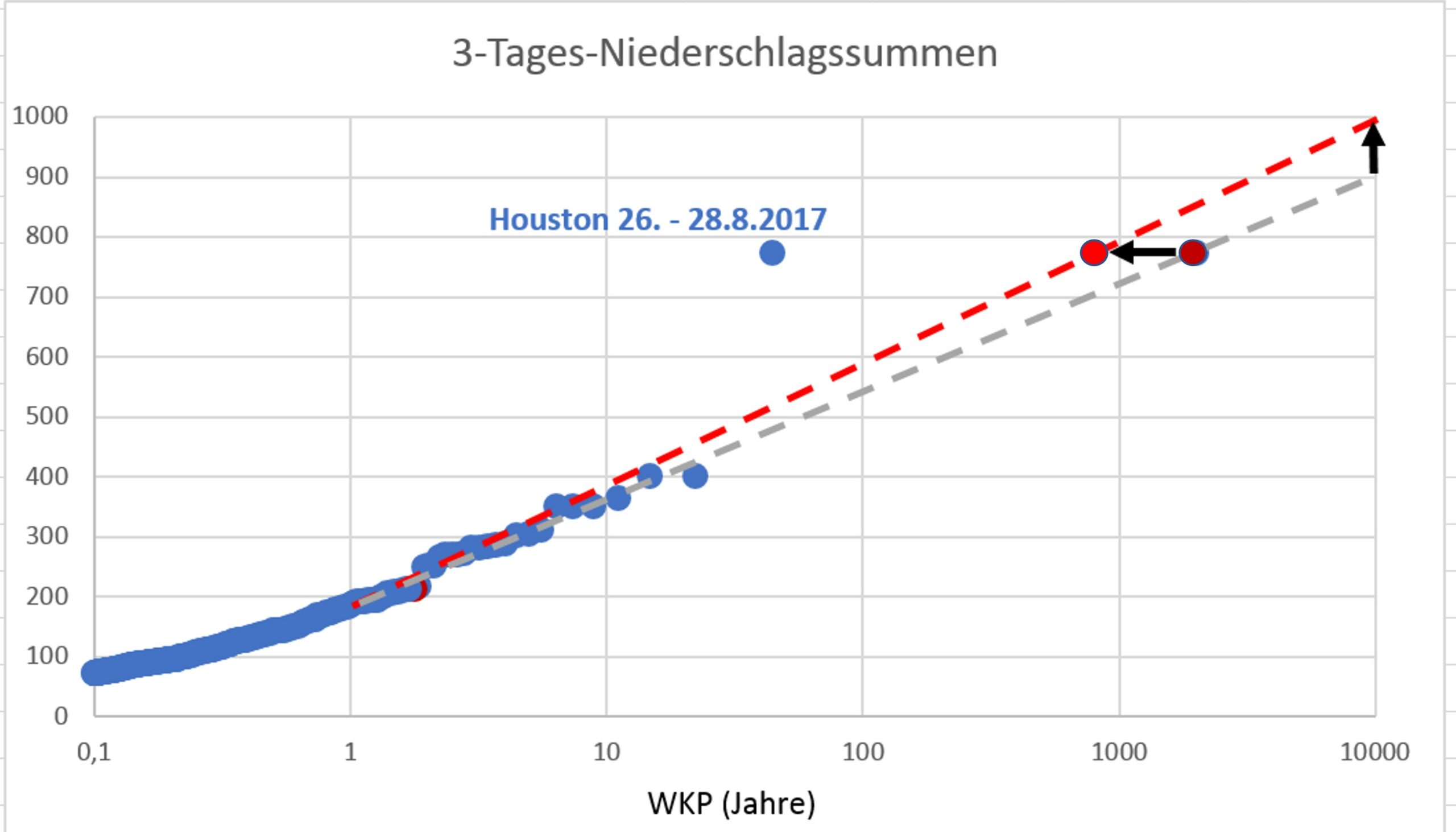

Am Beispiel Houston zeigt sich die Auswirkung (Abb. 7): Schon eine geringe klimabedingte Erhöhung des N10.000-Wertes von 900 auf 1.000 mm könnte dort zu einer „steileren“ Extrapolation führen (rote Linie in Abb. 7), wodurch sich der Punkt des Regenereignisses vom August 2017 erheblich nach links verschieben müsste. Aus einem bis dahin 2.000-jährlichen würde damit plötzlich ein 800-jährliches Ereignis. Das heißt im Klartext: Das Risiko eines derartigen Extremniederschlags würde sich in Houston um den Faktor 2,5 erhöhen, sich also mehr als verdoppeln.

Abb. 7: Mögliche Verschiebung der Niederschlagssummen am

Bsp. Houston

Abb. 7: Mögliche Verschiebung der Niederschlagssummen am

Bsp. Houston

Fazit und Ausblick

Unsere Studie zum Thema Starkregen zeigt, dass der maximal mögliche Niederschlag an verschiedenen Orten der Welt von einer Vielzahl von Parametern abhängt und bereits geringfügige klimatische Änderungen große Auswirkungen haben können. Vor allem vor dem Hintergrund des globalen Klimawandels und den daraus resultierenden Änderungsrisiken befassen wir uns weiterhin intensiv mit dieser Thematik.

Die Köln.Assekuranz Agentur GmbH hat im Jahr 2018 ein Modell implementiert, womit sich die Gefährdung durch Starkregen identifizieren lässt und das Risiko in gewohnter Weise weltweit vergleichbar wird. Auch Aussagen zum zukünftigen Starkregen-Risiko durch Klimaprojektionen bis ins Jahr 2100 sind möglich.

Sollten Sie sich mit uns über das vorliegende Papier austauschen wollen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.